|南大塚の餅つき踊り|石井の七福神|笑い講|北之幸谷の獅子舞|

|御諏訪太鼓|徳重大バラ太鼓踊り|古典万歳|八戸えんぶり|

|琉球舞踊|本地の花笠踊り|三原やっさ踊り|大蛇山|

| 黄色の「演目名」「都道府県名」「市町村名」をクリックするとさらに詳しい情報や関連情報を見ることができます。 |

| ●南大塚の餅つき踊り<みなみおおつかのもちつきおどり> [2/26上演] | (埼玉県/川越市) |

かつては「接待餅」「祝儀餅」と呼ばれていた餅つき踊りは、上棟式や子供の帯解き祝い、米寿の祝いなどに餅つき連中が招かれて行われます。餅をつくだけでなく、杵で臼を叩きながら面白い所作とおめでたい唄を交えた芸能です。 かつては「接待餅」「祝儀餅」と呼ばれていた餅つき踊りは、上棟式や子供の帯解き祝い、米寿の祝いなどに餅つき連中が招かれて行われます。餅をつくだけでなく、杵で臼を叩きながら面白い所作とおめでたい唄を交えた芸能です。 |

| ●石井の七福神<いしいのしちふくじん> [2/26上演] | (福島県/二本松市) |

二本松市の石井地区には、稲と養蚕の豊作を祈願して演じられる仮装風流の「七福神」が伝えられており、正月の予祝(よしゅく)行事として郷土色が濃いことに特色があります。始めに先導役の稲荷が登場し、続いて七福神が次々と舞い込んで、祝福の寿(ことほ)ぎをします。 二本松市の石井地区には、稲と養蚕の豊作を祈願して演じられる仮装風流の「七福神」が伝えられており、正月の予祝(よしゅく)行事として郷土色が濃いことに特色があります。始めに先導役の稲荷が登場し、続いて七福神が次々と舞い込んで、祝福の寿(ことほ)ぎをします。 |

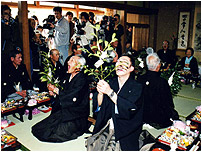

| ●笑い講<わらいこう> [2/26上演] | (山口県/防府(ほうふ)市) |

毎年12月の第一日曜日に行われる全国でも珍しい笑いの神事。鎌倉時代(1199年)小俣八幡宮創建の時、当地の21戸の農家が集まり、大歳神(おおとしのかみ)を迎え、収穫と豊作を願って行われたのが起源。祭は頭屋(とうや)〜講員21人の各家〜から頭屋へと引き継がれています。 毎年12月の第一日曜日に行われる全国でも珍しい笑いの神事。鎌倉時代(1199年)小俣八幡宮創建の時、当地の21戸の農家が集まり、大歳神(おおとしのかみ)を迎え、収穫と豊作を願って行われたのが起源。祭は頭屋(とうや)〜講員21人の各家〜から頭屋へと引き継がれています。 |

| ●北之幸谷の獅子舞<きたのこうやのししまい> [2/26上演] | (千葉県/東金市) |

北之幸谷の稲荷神社の氏子に伝承された2人立ての獅子舞では、高さ約10メートルのはしごに2匹の獅子がのぼります。北之幸谷では本地獅子連に加わっている18歳から34歳までの若連が主体となって芸能の保存・伝承を行っています。 北之幸谷の稲荷神社の氏子に伝承された2人立ての獅子舞では、高さ約10メートルのはしごに2匹の獅子がのぼります。北之幸谷では本地獅子連に加わっている18歳から34歳までの若連が主体となって芸能の保存・伝承を行っています。 |

| ●御諏訪太鼓<おすわだいこ> [2/26上演] | (長野県/岡谷市) |

諏訪大社の舞楽伝承であり、戦国武将武田信玄が川中島の戦いにおいて武威を高めたと伝えられています。御諏訪太鼓流家元七代目宗家、小口大八により昭和28年に御諏訪太鼓保存会を結成。その豪壮たる太鼓の響きは国内はもとより、海外にも広く知れわたっています。 諏訪大社の舞楽伝承であり、戦国武将武田信玄が川中島の戦いにおいて武威を高めたと伝えられています。御諏訪太鼓流家元七代目宗家、小口大八により昭和28年に御諏訪太鼓保存会を結成。その豪壮たる太鼓の響きは国内はもとより、海外にも広く知れわたっています。 |

| ●徳重大バラ太鼓踊り<とくしげおおばらたいこおどり> [2/27上演] | (鹿児島県/伊集院町) |

通称「ウバラデコ」とも呼ばれる太鼓踊りで、島津義弘公の追悼の祭りにはなくてはならない踊りとされています。大太鼓は直径1.5メートル程、重さは30キロ近くもあり、踊りの中で大太鼓の者が将棋倒しになり、自力で起き上がるのが困難な場面があり、見物人を笑わせています。 通称「ウバラデコ」とも呼ばれる太鼓踊りで、島津義弘公の追悼の祭りにはなくてはならない踊りとされています。大太鼓は直径1.5メートル程、重さは30キロ近くもあり、踊りの中で大太鼓の者が将棋倒しになり、自力で起き上がるのが困難な場面があり、見物人を笑わせています。 |

| ●古典万歳<こてんまんざい> [2/27上演] |

正月に家々を訪問し、五穀豊穣・無病息災などを祈り、歌い舞う民間芸能で、昭和初期まで全国に多くの流派が生まれ、「萬歳」「万歳」「漫才」と文字も芸も時代にあわせて変化しています。「人々に笑いと福をお届けする」各地の万歳をお楽しみください。 正月に家々を訪問し、五穀豊穣・無病息災などを祈り、歌い舞う民間芸能で、昭和初期まで全国に多くの流派が生まれ、「萬歳」「万歳」「漫才」と文字も芸も時代にあわせて変化しています。「人々に笑いと福をお届けする」各地の万歳をお楽しみください。 |

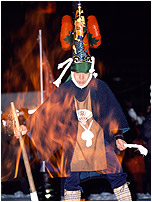

| ●八戸えんぶり<はちのへえんぶり> [2/27上演] | (青森県/八戸(はちのへ)市) |

春を告げる豊年祈願のお祭りであるえんぶりは、その昔「えぶり」という農具を手に持って舞い、それがなまって「えんぶり」となったと言われています。唄やしぐさのゆっくりした「ながえんぶり」と、テンポが速く勇壮活発な「どうさいえんぶり」が、見る者の目を奪います。 春を告げる豊年祈願のお祭りであるえんぶりは、その昔「えぶり」という農具を手に持って舞い、それがなまって「えんぶり」となったと言われています。唄やしぐさのゆっくりした「ながえんぶり」と、テンポが速く勇壮活発な「どうさいえんぶり」が、見る者の目を奪います。 |

| ●琉球舞踊<りゅうきゅうぶよう> [2/27上演] | (沖縄県) |

| 琉球舞踊は古典舞踊をはじめ、明治以降に登場した庶民的な雑踊り、近代の踊り手による創作舞踊、各地域で伝承される民俗舞踊等様々なジャンルに大別出来ます。今回は琉球王国時代、認証状を携えた冊封使を歓待するため披露された古典舞踊をご紹介します。 |

| ●本地の花笠踊り<ほんじのはながさおどり> [2/27上演] | (広島県/千代田町) |

千代田町の本地地区に伝わる花笠踊りは、細く割った竹に桜の花を型取った和紙をつけ、笠から地面近くまでたれ下げた大きな花笠が特徴で、これを頭にかぶって踊る様は、さながら清楚で優雅な万華鏡のようです。地元では豊年踊りとして踊り伝えられています。 千代田町の本地地区に伝わる花笠踊りは、細く割った竹に桜の花を型取った和紙をつけ、笠から地面近くまでたれ下げた大きな花笠が特徴で、これを頭にかぶって踊る様は、さながら清楚で優雅な万華鏡のようです。地元では豊年踊りとして踊り伝えられています。 |

| ●三原やっさ踊り<みはらやっさおどり> [2/27上演] | (広島県/三原市) |

| やっさ踊りは1567年戦国智将小早川隆景が三原城を築城した際、人々がこれを祝って老若男女を問わず、三味線・太鼓・笛などを打ち鳴らし、祝酒に酔って思い思いの歌を口ずさみながら踊り出たことがはじまりといわれ、現在では三原の夏の風物詩となっています。 |

| ●大蛇山<だいじゃやま> [2/27上演] | (福岡県/大牟田市) |

大蛇山は、300年以上の歴史を持ち、大牟田夏祭りのメインイベントで五穀豊穣、無病息災を願う祇園祭です。高さ6メートル、長さ10メートルの山車に、大蛇を模した幅6メートル、長さ2メートルのしっぽがついた曳山を約300人の引き手で道幅狭しと練り歩きます。 大蛇山は、300年以上の歴史を持ち、大牟田夏祭りのメインイベントで五穀豊穣、無病息災を願う祇園祭です。高さ6メートル、長さ10メートルの山車に、大蛇を模した幅6メートル、長さ2メートルのしっぽがついた曳山を約300人の引き手で道幅狭しと練り歩きます。 |