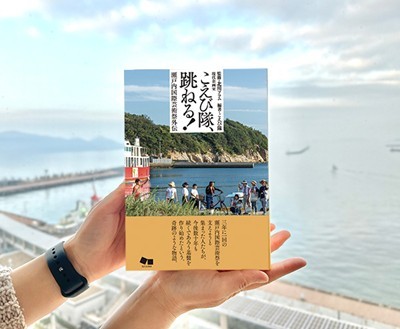

2010年に第1回が開催され、今年、第6回目を迎えた瀬戸内国際芸術祭。その芸術祭を陰に日向に支えてきたのがサポーター組織の「こえび隊」だ。立ち上げから事務局として携わり、その活動を仲間たちと共に著書『こえび隊、跳ねる!瀬戸内国際芸術祭外伝』(2025年3月発行)にまとめた甘利彩子さんに、人と人が触れ合う芸術祭の知られざる現場を寄稿していただいた。

甘利彩子(NPO法人瀬戸内こえびネットワーク事務局長)

●島に住む人々、関わった人々の価値観を変えた芸術祭

瀬戸内国際芸術祭は3年に1度、瀬戸内の島々で開催される芸術祭です。世界中からお客さんがやってくる大規模な芸術祭はとても華やかに見えますが、一方で、地域で行なう芸術祭は、住民や関係者との顔を合わせてのお付き合い、作品を作るための説明や交渉、人と人との関係という、表には出ない地道な継続した活動の上に成り立っています。土地のことをきちんと理解しないと、そこに住んできた方々のことはわからないし、その方との関係もできません。よく土地を知り、お付き合いをし、お互いを知ることが、芸術祭の出発でした。

瀬戸内海の島々

高松港から赤白ツートンカラーのフェリーで40分のところにある男木島は、2010年の芸術祭で舞台になり人気になった島です。2009年の芸術祭準備の頃、私たちは空き家掃除や素材探しに男木島に通い始めました。島の狭い路地ですれ違うおばあさまとも少しずつ顔を合わせる機会が増えて、言葉を交わすようになりました。短い会話の中で何度もおっしゃっていたのが「こんな不便なところに人が来るわけがない」ということ。私たちはこれから芸術祭をやってたくさんの人に来てほしいと思っているのに、そんなこと言わないで、と心の中で思いながら「いえいえ、そんなことないですよ」と相槌を打つと、「こーんな狭い島で階段ばっかやし、坂は急やし、なんもないわ」とおばあさま。男木島は急斜面に家々が建ち並び、その間を縫うように急な坂道と階段が入り混じった狭い路地があり、車や自転車は入れません。島に暮らす人は港から坂道や階段を登って家に帰ります。車がないので高齢の女性はオンバと呼ばれる乳母車を使って荷物を運んでいます。コンビニもスーパーもない、確かに不便、と思ってしまうと後が続かず、固まった笑顔のまま別れるということが度々ありました。

2010年7月19日。瀬戸内国際芸術祭2010が開幕。多くの人々が船に乗って男木島にやってきました。20~30代の女性が多く、彼女たちは作品を巡りながら首にかけたカメラであちこちの風景を撮っていました。手作りの舗装道路、高く積まれた石垣、その上に建つ趣のある木造家屋、その家々の隙間から見える美しい瀬戸内海。彼女たちが口々に言ったのが「素敵な坂道ですね!」「路地の入り組んだ感じが面白いですね!」それを聞いたおばあさまたちも嬉しくなって、昔は頭の上に荷物を乗せて歩いたとか、婚礼のときは花嫁行列がここを通るとか、島の暮らしのことを喜んで話してくれました。これまで島の方がマイナスだと思っていた狭くて細い道が、この日を境に男木島特有の独特の風景となり、180度価値観が変わった瞬間でした。

「もう70年もこの島で暮らして、お父さんと毎朝タコを捕りに船だして、島は見飽きたと思ったんですけど、芸術祭で来る人たちにいい島だって言われて、そうかなあって思っとったんですけど、最近、タコ捕りに出てふっと振り返って島を見た時に、初めて綺麗だと思ったんです」。当時、婦人会長をされていた70代のおばあさまが取材時に話していた言葉です。おばあさまたちが持っていたMYオンバをカスタマイズしたオンバ・ファクトリーによるアート作品も、おばあさまたちの自信と誇りを後押しし、島に飲食店が少ないからと婦人会が中心になってタコ飯を精力的に販売していました。

オンバを押すおばあさまたちⒸ物語を届けるしごと

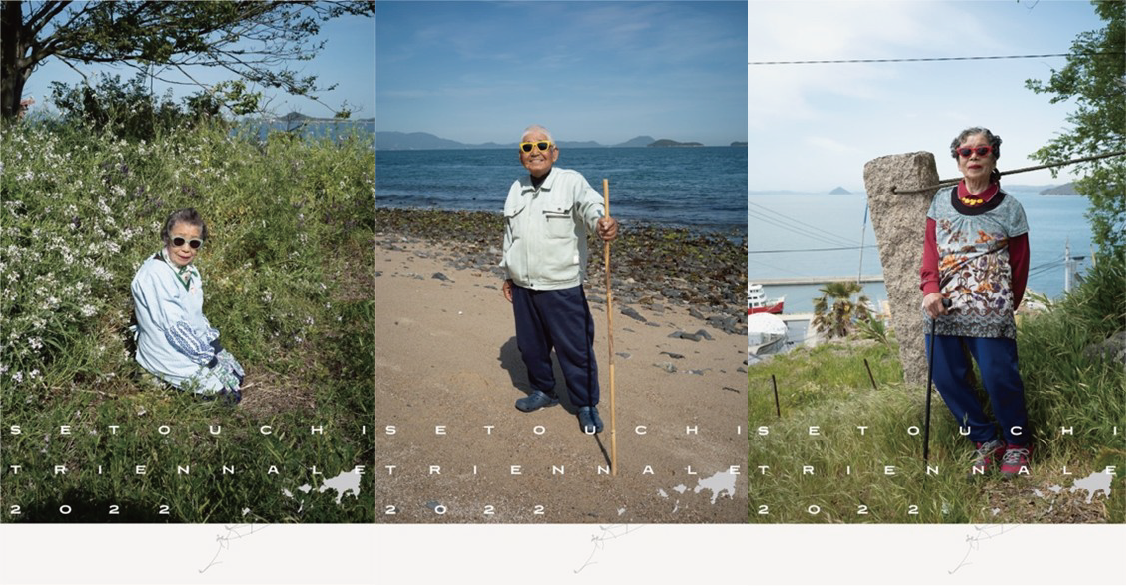

11年後の2021年春。翌年に控える第5回展に向けての準備が本格的に始まっていました。その年の顔になる公式ポスターの撮影準備も進み、初回から瀬戸内国際芸術祭のメインビジュアルを手がけるグラフィックデザイナーの原研哉さんの提案で、サングラスをかけた島のおじいさま、おばあさま方に登場いただくことになりました。当初、原さんから企画の提示があったとき、どの方にお声掛けしようかとても悩みました。というのも、もちろん島には高齢者がたくさんいますが、島の中でも住民同士の人間関係があり、特におばあさま方は年上の方や役のある方を敬うので、私たちの意向だけでは決められない。これはしっかり地域の方々と相談・合意して進めないと大変なことになると思いました。島の中心的な方に企画を丁寧に説明して、高齢者で協力してくださりそうな方、あるいは集落の中で選ばれた時に他の方々も納得してくださりそうな方などのお名前を挙げ、候補者を決めました。

男木島は80歳前後の10名の方のお名前が挙がりました。お一人お一人のお家に訪問し、ポスター撮影の企画について説明、ぜひご出演いただきたいとお願いしました。この時、撮影日に別の予定が入っていたお一人の方以外は、全員快諾してくださいました。11年前に芸術祭を受け入れ、開催の意義を実感してくださっていた皆さんは、すぐに今回のポスターの趣旨を飲み込みモデルになってくださいました。あの時の「私でええん?」と言った恥ずかしそうな笑顔は忘れられません。芸術祭をやっていると時にキラリと輝く美しいシーンに立ち会うことがあります。

2025年、現在、第6回の芸術祭が行われています。ポスターに写ったおばあさまとは、集落を歩いていると度々顔を合わせ、立ち話をします。遠方からのゲストをお連れすると「まあ、遠いところから遥々。よく男木島を見て行ったらええ」と、嬉しそうにお話ししてくださいます。ポスターにご出演いただいたおじいさまは残念ながら数年前にお亡くなりになりましたが、葬儀で使われた遺影は、浜辺でサングラスをかけ堂々と立つ、芸術祭の公式ポスターの写真だったそうです。

この16年間、私たちの地域や美術に対する価値観は大きく変わりました。さらに住民や県市町職員などのスタッフ、サポーター、アーティストなどが、お互いに交流をすることで、その変化は機微深く、多層になっています。

瀬戸内国際芸術祭2022メインビジュアル

●瀬戸内国際芸術祭とこえび隊

瀬戸内国際芸術祭は、香川県と岡山県の間の備讃瀬戸(びさんせと)と呼ばれる海域に浮かぶ島々で開催しています。初回は7つの島と2つの港からスタートし、今年は全部で17エリアに拡大しました。北川フラム総合ディレクターをはじめ、県職員や私たちは各エリアに何度も通い、地域の歴史を学び、地域の方々とお話しして、それぞれの作品計画を組み立てていきます。瀬戸内国際芸術祭は地域の魅力や資源を掘り起こし、アーティストはその資源を捉え直し、アート作品に昇華させます。お客さんは、船に乗って島々へ渡り、路地を歩き、集落に入ったり、浜辺に出たりして、アート作品と出会うのです。

思えば、アーティストもお客さんもお互いに土地の宝物を探しに冒険に出ているようです。その宝物探しの知恵や流儀はバトンとなって、アーティストやサポーター、スタッフが16年間繋いできました。そのバトンをたくさんの人々に渡し続ける役割を担ってきたのが、「こえび隊」と呼ばれるサポーターたちです。サポーター事務局からスタートした私たちNPO法人瀬戸内こえびネットワークの仕事は、地域のお手伝い、食の展開、パフォーミング・アーツの企画運営、地域調査、作品制作、ガイド、人材育成などと多岐に渡り、芸術祭の広がりとともに内容が深化してきています。

こえび隊の活動写真(上:大島で入所者さんが受け継いできた柑橘を収穫、下:小豆島の王文志さんの作品制作)

●こえび隊の活動と芸術祭を超えた地域づくり

芸術祭にとってなくてはならない人々が「こえび隊」と呼ばれるサポーターたちです。1年を通して地域に通い、行事に参加し、作品を守ります。芸術祭が行われる100日以外の1,000日の間の地域の方々とのお付き合いが、次の芸術祭のベースになります。芸術祭がやってくると、作品を展示するための空き家掃除やアーティストの手伝い、作品の受付や来場者の案内を受け持ちます。これまで、のべ5万人のこえび隊が芸術祭の準備や運営を担ってきました。この数年は、海外からのサポーターが増え、全体の約2〜3割が海外からの参加者です。アジアを中心に、ヨーロッパやアメリカなどから瀬戸内に集まり、ともに汗を流しながら芸術祭を楽しんでいます。

長く島に関わるサポーターも増えました。国立療養所大島青松園のある大島はハンセン病の元患者さんたちが暮らしている島です。2010年の当初から芸術祭の舞台となり、田島征三さんや鴻池朋子さんがアート作品を発表してきました。この大島で継続している活動に大島案内があります。芸術祭を契機に島を訪れた来島者に、大島の歴史、ハンセン病の正しい知識を知ってもらおうと2010年の開幕と同時に始まりました。

1日3回、船が着く度にこえび隊がガイドをしてきました。もちろん、みなさん医療の専門家ではなく、主婦や小学校教師、銀行員だったりしますが、ガイドの手引きを読み、先輩ガイドさんに着いて学び、1日でガイドデビューをします。これまでガイドの手引きの内容や更新を何度も行い、わかりやすい言葉で、この島で起こったことを伝えてきました。このガイドをきっかけに、プライベートでも大島に通い、入所者の方と交流を続けるこえび隊が増えていきました。毎年実施している大島サマースクールに小学生のときに参加してくれた子どもたちが、その際に大島の歴史を学び、大きくなって自分たちもガイドをしたいと手を挙げてくれています。長い時をかけ、地域とのつながりがサポーター個々人のものになり、深く根を張ってきているようです。

大島サマースクール

●今、感じていること、考えていること

この夏、豊島の南に位置する甲生の浜辺に台湾出身の林舜龍(リン・シュンロン)さんの作品<国境を越えて・祈り>が設置されます。197体の子どもの白い像はバラバラの方角を向いていますが、実はそれぞれの像は196の国や地域の首都の方角に向いていて、祖国から吹く風に吹かれているかのようです。そして林さんの出身地の台湾の子どもも一緒に遊びたいと、その仲間に加わっています。

林さんは2010年に台湾から水牛を連れて島づたいに瀬戸内にやってくる、というプランを持ってきてくれました。これは残念ながら実現しなかったのですが、2013年の芸術祭の時に、ゴバンノアシ(碁盤の脚)という実の形をした約9メートルもある巨大な作品を甲生の浜辺で発表しました。台湾からきた制作チームは集落に住み、地域の方と交流しながら、作品を作りました。そして12年後、再び林さんの作品が甲生集落に戻ってきました。これは林さんの念願でもあり、当時、林さんと交流した地域の方々の希望でもありました。住民に向けてのお披露目会では、集落の方が駆けつけくださり、完成を祝いました。挨拶に立った林さんの後ろで、真夏の日差しで輝く白い像の間を、小学生の女の子たちが駆け回る風景は、まるで夢のようでした。

瀬戸内国際芸術祭の舞台となる場所には、1万年以上前から人々が住んできた土地の歴史や暮らしの層があります。芸術祭をやっていると、私たちがどうやってこの場所で生きてきたのかを深く考えさせられます。空き家掃除をしているときに出てきた古い海亀の置物、島で棚田を作っているおじいさまの水に対する知恵、風の向きが変わった時に漁師のお父さんがそろそろ帰ってくると話すお母さん。遠い土地とのつながりや人々の移動の軌跡、土地と対峙する人々の工夫の積み重ねが、今のこの景色を作っていて、アーティストたちは考古学者のように深い地層にある宝物を見つけるのです。

林舜龍〈国境を越えて・祈り〉ⒸNoriyuki Kawanishi

私たちは芸術祭をやればやるほど、地域の中に深く分け入り、見えるものの解像度が増し、学ぶことがどんどん増えてきました。地域の課題もようやくわかってき始めたばかりです。まだまだ芸術祭でやるべきことは膨大にあります。

甘利彩子(あまり あやこ)プロフィール

NPO法人瀬戸内こえびネットワーク事務局長。1981年、長野県長野市生まれ。2004年、香川県高松市に移住。2009年、瀬戸内国際芸術祭ボランティアサポーター「こえび隊」を立ち上げ、事務局の運営を始める。2012年、NPO 法人瀬戸内こえびネットワーク発足。こえび隊事務局をはじめ、島々との交流や芸術祭における食やパフォーミングアーツ、ツアー、継続プロジェクト等の企画・運営を行う。また、大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ、北アルプス国際芸術祭、奥能登国際芸術祭等々、地域型芸術祭のサポーター事務局の運営に携わる。

「こえび隊、跳ねる!瀬戸内国際芸術祭外伝」